戦後日本経済年表

戦後日本経済年表

< 史資料 >

戦後日本経済年表

岩田年浩

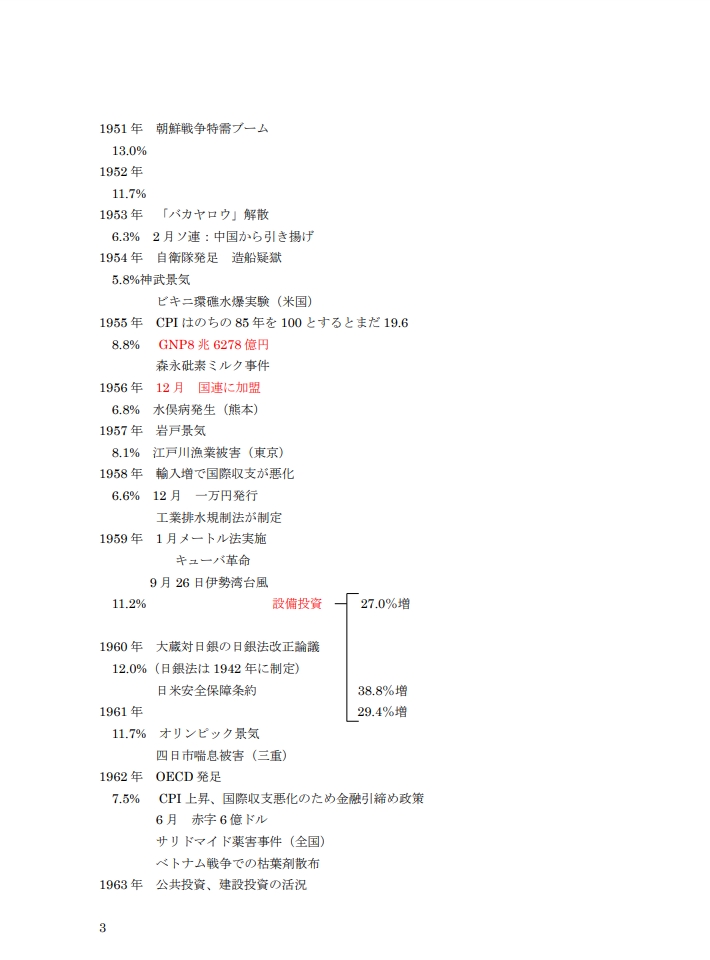

この年表は第二次大戦後の日本の経済社会の動向を記すものである。経済、政治、人口、公害、関係する流行語を掲載している。西暦の下の数字はその年の経済成長率である。

解題: 日本社会の特徴

1 近世封建制

土地所有の歴史的変化が歴史の変化の底にある。

中世日本史は応仁の乱以後に明瞭となっていく、武家政権の確立によって大きく特徴づけられる。室町時代には荘園制は緩やかに解体し、やがて太閤検地によって無くなっていった。

商品貨幣経済の発展を基礎に、日本的な封建社会が形成されていった。江戸時代の幕藩体制は封建制そのものの厳しい支配体制を形成していった。村落共同体と身分制はこの基

礎にあった。この時代の残滓はいまなお随所に残っている。

2 戦前日本の絶対主義について

世界史的には封建制末期の絶対主義社会から市民社会(経済的には、資本制)への移行の契機は産業革命と市民革命である。しかし、明治維新は半封建的な地主制に基礎を置く絶対主義天皇制を生み出した点で、市民革命とは定義できない(講座派と労農派の論争を参照されよ)。

公侯伯子男という爵位は徳川家と大名、公家、産業資本家の合体する明治政府の権力基盤をよく表している。

経済的には大地主(大日本地主協会)と勃興し財閥を形成していく産業資本家がこの体制を支えた。この経済の底辺にはきわめて日本的な下請け構造が根強くつづいていった。

帝国議会では男子にのみ選挙権が与えられていた(1925 年の普通選挙までは男子の財産による制限選挙)。天皇家の葬式は幕末までは仏式であった。家督相続は長男のみになされた。

近世の固定的な人間関係や忠誠心・武士道精神は形を変えて威力を発揮した。

3 戦後社会から今日へ

すでに、第一次世界大戦の終了から 1930 年代の世界恐慌で資本主義世界の主役はイギリスからアメリカに移っていた。第二次世界大戦直後のアメリカの経済的地位は世界の金(イ

ンゴット)所有の 70%、鉱工業生産高の 53.5%を占めるに至っていた。

日本の戦前社会の特徴は戦後においては企業と地域でのムラ社会を形成し、経済成長を進める"上からの近代化"を進めることになった。ケインズ政策もこの状況の上に展開された。

つまり、護送船団方式である。市場競争原理らしからぬ、日本社会の特徴が形成されていった。戦後の日本では、公平の観点が定着した。

日本は日本人=日本文化=日本語が成り立つ点で、世界の中では珍しい特徴を持っている。

ただ、戦後民主主義は広がったが、経済成長の中で所得と財産の格差による"いい家庭"に育った者が、つまりいい遺伝子を持つ者が力と地位を得ていった。

資本主義対社会主義の対立は戦後世界に大きな影を落とした。しかし、1991 年 12 月のソ連とそれに続く、東欧社会主義国の崩壊・およびキューバの変容(2015 年)に至る今日の

状況は単純な図式で今日の社会を特徴づけられないことになっている。今日、アメリカはグローバリズムに活路を見出し、中国は経済成長を進めている。

つまり、階級対立・冷戦とは断定できない。そして、効率性万能のパレート最適でもない状況が現代である。社会科学の柱、経済理論の新たな形成が時代の要請になっている。

こうした中で、50 年周期の近代(フランス革命以来)の長期波動の新たな大転換期が 2020年付近に接近してきている。